Liebe Bürgerinnen,

liebe Bürger,

für die Gemeinde Eschelbronn bietet sich die Chance, auf kommunalen Flächen bis zu vier Windkraftanlagen errichten und betreiben zu lassen. Dies hat ein unabhängiges Interessensbekundungsverfahren aufgezeigt. Wir nennen dieses Projekt „Zukunftspark“.

Warum? Die Finanzierung unserer kommunalen Aufgaben wird zunehmend schwieriger, und die Gemeinde hat einen großen Investitionsbedarf vor sich. Die Handlungsmöglichkeiten sind jedoch begrenzt: Neue Gewerbegebiete, neue Wohngebiete oder eine Erhöhung der kommunalen Gebühren sind nur eingeschränkt möglich und bei ehrlicher Betrachtung nicht ausreichend, um den Investitionsbedarf für Eschelbronn zu decken. Zuschussmöglichkeiten und Einsparpotenziale werden heute schon vielfach genutzt. Daher ist eine ehrliche Auseinandersetzung wichtig: Wollen wir zukünftig weiterhin den Mangel verwalten?

Der Zukunftspark liefert Antworten auf zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen sichert er der Gemeinde eine verlässliche jährliche Pacht, was sich über die geplante Laufzeit von 25 Jahren auf einen zweistelligen Millionenbetrag summiert.

Zum Zweiten haben alle unsere staatlichen Ebenen und auch die Gemeinde Eschelbronn bereits vor meiner Verantwortungszeit das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erklärt. Egal, ob dieses Ziel schon 2040 oder wie von der Europäischen Union vorgesehen erst 2050 erreicht wird: Ohne Windkraft wird es in Eschelbronn bilanziell nicht möglich sein, dieses Ziel im Schreinerdorf zu erreichen. Die Potenziale von Photovoltaikanlagen auf den Dächern reichen nicht aus. Und wollen wir wirklich wertvollste Ackerböden, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind, mit Freiflächenanlagen belegen, um im Ergebnis das Vierzig- bis Siebzigfache an Flächenverbrauch gegenüber einer Windkraftanlage für den gleichen Ertrag zu erzielen?

Ja, der Eingriff in den Wald ist eine bittere Pille, und ob technische Windkraftanlagen schön sind, liegt im Auge des Betrachters. Doch ein anderer Standort ist für die Gemeinde Eschelbronn auf unserer Gemarkung nicht möglich. Ein Trost für mich ist, dass der Betrieb der Anlagen auf maximal 25 Jahre begrenzt ist. Danach kann neu bewertet werden, ob dieser Weg weiterhin der richtige ist. Zudem wird der Forst umfangreich mitgenommen und wir haben für den Wald Verbesserungen erzielt, statt auf den maximalen Ertrag zu achten. Ein Ausgleich für Waldflächen wird stattfinden.

Abschließend: Wir leben in Deutschland, und hier wird rechtsstaatlich und mit viel Sachverstand unabhängig geprüft, ob der Eingriff naturschutzrechtlich vertretbar ist und ob alle Belange ausreichend berücksichtigt wurden. Damit diese umfangreiche und bürokratische Prüfung durchlaufen werden kann, brauchen die Gemeinde und der Projektträger Klarheit.

Was allerdings jetzt schon klar ist: Die Kulturlandschaft im Kraichgau wird sich wieder einmal verändern. Mit dem proaktiven Entschluss der Gemeinde Eschelbronn kann gewährleistet werden, dass auf Eschelbronner Gemarkung zukünftig nur dieses Projekt an Windkraftvorhaben umgesetzt wird und keine privaten, unkoordinierten Anlagen realisiert werden.

Sie haben am 14. Dezember die Möglichkeit, die Entscheidung für Ihr Eschelbronn zu treffen. Der Gemeinderat begrüßt das Vorhaben nach umfangreicher Prüfung einstimmig und wir vertrauen Ihnen. Bitte geben Sie Ihre Stimme im Wahllokal oder bereits vorher per Briefwahl ab.

Ihr Bürgermeister

Matthäus Bürkle

TermineWeitere Termine sind möglich.

29. November 2025 | 10 Uhr

Treffpunk: Waldpavillon Eschelbronn. Kommen Sie bitte zu Fuß/per Rad. Wetterfeste Kleidung und passendes Schuhwerk wird vorausgesetzt. Anmeldung nicht notwendig.

2. Dezember | 19 Uhr

Expertinnen und Experten informieren zu allen Themen rund um die Errichtung von Windenergieanlagen. Zugang nur für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Eschelbronn.

14. Dezember oder vorab per Briefwahl

WindkraftChancen nutzen. Weichen stellen.

Energiewende mit Rückenwind

In Deutschland übernehmen die erneuerbaren Energien eine immer wichtigere Rolle bei der Energieversorgung. Ihr Anteil ist von 3 % im Jahr 1990 bis 2024 auf rund 59,4 % angestiegen. Das aktuelle Ziel der Bundesregierung ist ein Anteil von 80 % bis 2030. Die Windenergie stellt dabei den größten Faktor dar. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 136,4 Terawattstunden Strom aus Windenergieanlagen erzeugt – das entspricht etwa 30 % der öffentlichen Nettostromerzeugung.

Windenergie als Beitrag zum Klimaschutz

Bis 2040 will Baden-Württemberg und Eschelbronn klimaneutral werden. Ein Blick auf die Entwicklung zeigt bereits deutliche Fortschritte: Der CO₂-Ausstoß der Energiewirtschaft in Deutschland ist von 466 Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf 185 Millionen Tonnen im Jahr 2024 gesunken. Das entspricht einer Reduktion um rund 60 % – ein klarer Beleg dafür, dass der Ausbau erneuerbarer Energien wirkt. Windenergie spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie liefert nicht nur sauberen Strom, sondern trägt auch maßgeblich zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und zur Erreichung der Klimaziele bei.

Auswirkungen auf die Natur und Umwelt

Ein Windparkprojekt im Genehmigungsverfahren durchläuft umfangreiche Artenschutzuntersuchungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen. Für Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild werden Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Dazu gehören beispielsweise Aufforstungen, ökologischer Waldumbau, die Schaffung von Nahrungshabitaten für geschützte Vögel oder das Anbringen von Brutkästen für Fledermäuse.

Zukunftspark – Windenergie als Zukunftsperspektive

Worum geht es? Der Planentwurf des Unternehmens JUWI sieht die Errichtung von bis zu vier Windenergieanlagen auf kommunalem Grund vor. So kann die Gemeinde ausschließen, dass zukünftig auf privatem Grund weitere private Windkraftanlagen geplant werden. In den Gemeinden Spechbach, Epfenbach, Lobbach, Helmstadt-Bargen, Sinsheim und Wiesenbach wurde von den Gemeinden Verträge für Windkraftanlagen unterzeichnet.

Der geplante Windpark im Betteleichwald leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und schafft gleichzeitig Wertschöpfung für die Region:

- Hochwertiger Ersatz bei der Aufforstung gerodeter Flächen für den Windparkbau

- Gezielte Ausgleichsmaßnahmen zur Aufwertung und Schaffung von Lebensräumen für geschützte Tierarten – dadurch wird ein standortgerechter Waldumbau gefördert und der Brandschutz verbessert

- Pachtzahlungen und Beteiligungen für die Gemeinde sowie für Bürgerinnen und Bürger

- Wertschöpfung für die ländliche Region

Kurz und knapp

Anlagentyp: 7-MW-Klasse von z.B. Vestas, Enercon oder Nordex

Nabenhöhe: bis zu 200 m

Gesamthöhe: bis zu 290 m

Parkleistung gesamt: 30 MW

CO₂-Einsparung: ca. 45.000 t/Jahr

Laufzeit: 20 bis 25 Jahre

Unser Projektgebiet im FokusAusgangslage, aktuelle Planung und nächste Schritte

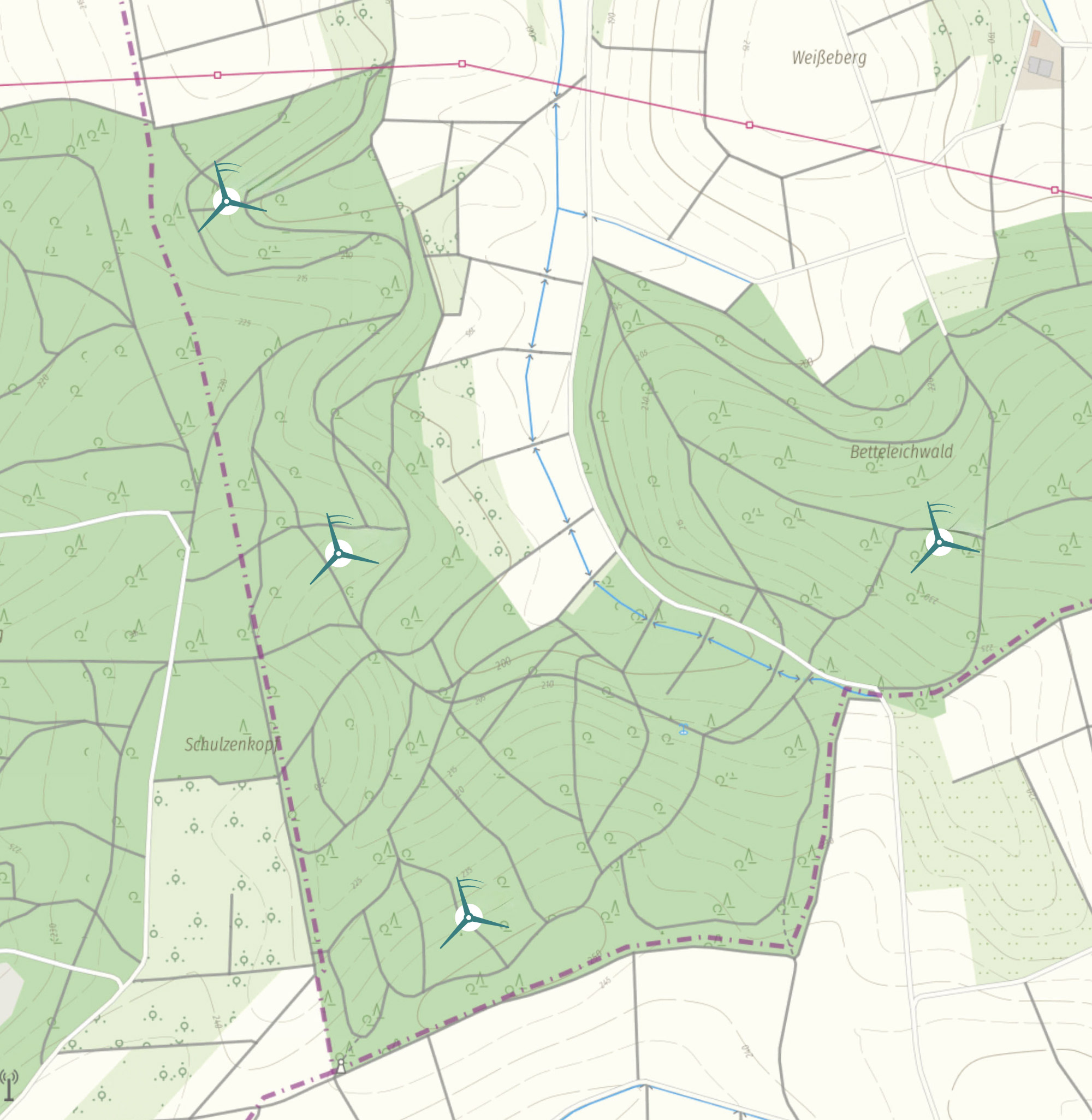

Derzeit gibt es auf der Gemarkung Eschelbronn keine Flächen mit Planungsrecht für Windenergieanlagen. Der Regionalplan Rhein-Neckar befindet sich aktuell in der Neuaufstellung. Die Gemeinde Eschelbronn hat dem Regionalverband vorgeschlagen, ihre Vorranggebietsplanung an die in der untenstehenden Karte ersichtlichen Anlagenstandorte anzupassen.

In unserer vorangegangenen Flächenprüfung wurden alle bekannten Informationen sowie mögliche Restriktionen untersucht und bewertet. Auf Basis unserer Analysekriterien und unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten wurde das dargestellte Gebiet als Planungsgebiet für einen Windpark auf der Gemarkung Eschelbronn definiert. Dabei wurden auch die Abstände zu Außenbereichen und geschlossenen Siedlungen berücksichtigt. Die Gemeinde Eschelbronn hat im kommunalen Eigentum keine weitere Fläche, die als alternativ Standort geeignet ist. Ein Nein zu diesem Standort bedeutet, dass die Gemeinde auf eigenen Flächen keine Windkraft ausbauen kann.

Wo sind die Windräder geplant?

Der Windpark Betteleichwald soll südwestlich von der Ortsmitte entstehen. Die Standorte sind mindestens 700 Meter von einer Bebbauung weg – von der Ortsmitte mindestens 1.6 km und durch die hügelige Kulturlandschaft vom Ortskern kaum einsehbar.

Welche Windräder sollen eingesetzt werden?

Bei den Windrädern setzt JUWI auf Windenergieanlagen der 7-MW-Klasse, wie sie beispielsweise von Vestas, Enercon oder Nordex angeboten werden. Damit liegt die Auswahl bei Herstellern mit fast 40 Jahren Erfahrung und einer eigenen, innovativen Entwicklungsabteilung. Diese Anlagenklasse arbeitet mit erprobter Technologie zuverlässig und effizient, sodass Strom zu vergleichsweise geringen Stromgestehungskosten erzeugt wird.

Bereits nach 6–7 Monaten Betrieb ist die Windkraftanlage energieneutral. Beim späteren Rückbau können derzeit bis zu 89 % des Materials recycelt werden. Bis zum Ende der Laufzeit ist möglicherweise eine Recyclingquote von nahezu 100 % erreichbar. Die tiefe der Fundamente wird voraussichtlich lediglich 2 Meter tief sein, da das Eigengewicht der Anlagen die Standsicherheit gewährleiste.

Aktuelle Flächennutzung

Für eine moderne Windenergieanlage mit 7–8 MW Leistung wird während der Bauphase einschließlich der Zufahrtswege eine Fläche von rund 1,4 Hektar temporär benötigt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden etwa zwei Drittel dieser Fläche wieder aufgeforstet, sodass final rund 0,6 Hektar dauerhaft beansprucht bleiben, die ebenso ausgeglichen werden.

Das Landschaftsbild – ein Blick in die Zukunft

Wie wird sich unsere Landschaft verändern? Realitätsgetreue Visualisierungen geben einen Ausblick

Windenergieanlagen prägen das Landschaftsbild. Doch viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich während der Planung vorzustellen, wie diese Veränderungen in ihrer Umgebung aussehen werden. Dies führt zu Unsicherheit und Spekulationen. Durch modernste und realitätsgetreue Visualisierungen können Sie sich bereits heute ein genaues Bild davon machen, wie die fertigen Windkraftanlagen aussehen werden und wie stark sie je nach Standort sichtbar sein werden. JUWI hat die Visualisierungen auf deren Webseite veröffentlich – wir bringen Sie hin: zu den Visualisierungen von JUWI

FlächenbedarfAuswirkungen auf Landwirtschaft und Wiederaufforstung

Energiewende durch Wind

Wie viel Wald müsste für den Windpark gerodet werden? Wird der Wald wieder aufgeforstet? Eine Windenergieanlage nimmt dauerhaft durchschnittlich rund 0,6 Hektar Fläche (ca. 6.000 m² mit Fundament) in Anspruch. Während der Bauphase werden zusätzlich bis zu 0,8 Hektar benötigt – insgesamt also etwa 1,4 Hektar (14.000 m²) pro Anlage, beispielsweise für Kranaufbauflächen oder Zufahrtswege. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden diese temporär beanspruchten Flächen innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde festgelegten Frist wieder aufgeforstet oder der natürlichen Waldentwicklung überlassen. Die dauerhaft beanspruchte Fläche muss an anderer Stelle aufgeforstet werden. Alle vier geplanten Windenergieanlagen würden zusammen langfristig rund 2,4 Hektar Forstfläche beanspruchen – das entspricht etwa 0,92 % der gesamten Forstfläche auf der Gemarkung Eschelbronn.

Der geschätzte Holzeinschlag liegt bei etwa 840 Festmetern. Dieses Holz würde vollständig der Holzwirtschaft zur Verfügung gestellt und entspricht der Menge, die jedes Jahr regulär durch den Forstbetrieb entnommen wird. Zum Vergleich: Der Forstbetriebsplan sieht eine nachhaltige Nutzung von 1.640 Festmetern pro Jahr vor – durch den Bau der Anlagen wird also nicht mehr Holz eingeschlagen als in den bisherigen Jahren.

Windenergie fördert den Klimaschutz

In enger Abstimmung mit der Forst- und Naturschutzbehörde würde JUWI den Eingriff in den Wald so gering wie möglich halten. Wo möglich, sollen Anlagenstandorte in der Nähe bestehender Forstwege oder auf Waldlichtungen gewählt werden, um zusätzliche Rodungen zu vermeiden. Die Standorte wurden eng mit dem Forstamt abgestimmt und es wurden Standorte mit weniger wertigen Waldbeständen genutzt.

Die beanspruchten Flächen werden, wenn möglich mit ökologisch wertvollen und klimaresistenten Baumarten, in Absprache mit der Forstverwaltung, wieder aufgeforstet oder durch andere Waldentwicklungsmaßnahmen ersetzt. Alle Ausgleichsmaßnahmen sollen – soweit möglich – innerhalb der Kommune oder in der Region umgesetzt werden.

JUWI verpflichtet sich zudem, über die gesetzlichen Vorgaben hinauszugehen: Die beanspruchten Flächen werden mit ökologisch wertvollen und klimaresistenten Baumarten wieder aufgeforstet oder durch andere Waldentwicklungsmaßnahmen ersetzt. Alle Ausgleichsmaßnahmen sollen – soweit möglich – innerhalb der Kommune oder in der Region umgesetzt werden.

Ergänzend hat der Gemeinderat sich dazu bekannt einen zusätzlichen fixen Betrag jährlich in die Forstwirtschaft zu investieren, um dem Eschelbronner Wald etwas zurückzugeben.

KeyfactsZahlen. Daten. Fakten.

Anzahl der Windräder

CO₂-Einsparung

Kosten / Einnahmen

Versorgung

„Ja“ zu WindkraftDie Argumente für Windkraft überwiegen deutlich.

Nachhaltig und sauber

Kosteneffizienz

Lokale Wertschöpfung

Entsorgung

Bedenken gegen Windenergie

Kosten

Die Einführung und Nutzung der Windenergie bringt auch Kosten mit sich. Ein verstärkter Ausbau erfordert Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in den Ausbau und die Verstärkung der Stromnetze, den Bau von Stromspeichern sowie das Vorhalten von Reservekapazitätskraftwerken für Zeiten, in denen weder Wind weht noch die Sonne scheint.

Nähe von Windparks

Einige Menschen äußern Sorgen hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen durch Lärm oder Schattenwurf. Um das Schutzgut Mensch zu wahren, müssen im Genehmigungsverfahren gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Sollte es erforderlich sein, können Windenergieanlagen zeitweise abgeschaltet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte jederzeit eingehalten werden.

Auch der Schutz der Tierwelt wird sorgfältig geprüft. Im Antrag müssen potenzielle Gefährdungen für Tiere und deren Lebensräume transparent dargelegt werden. Im Zweifelsfall kann das zuständige Landratsamt zusätzliche Auflagen erteilen, um negative Auswirkungen zu vermeiden.

Abwägung des Gemeinderates

Durch gute Planung, sorgfältige Standortwahl und Umweltauflagen können die genannten Probleme gelöst oder zumindest minimiert werden. Auch die Veränderungen des Gesamtenergiesystem, die der Ausbau von Wind- und Solarenergie mit sich bringt, sind nach Auffassung vieler Fachleute mittelfristig lösbar.

Aus Sicht des Gemeinderates überwiegen daher die Vorteile der Windenergie für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

Warum?Gemeinsam etwas bewirken.

Regionalplanung

Die Metropolregion Rhein-Neckar arbeitet derzeit an der Überarbeitung ihres einheitlichen Regionalplans und erstellt dabei einen eigenen Teilregionalplan Windenergie, um die gesetzlich festgelegten 1,8 % der Fläche für Windenergie in unserer Region umzusetzen. Eine geordnete Planung ist entscheidend, um eine „Super-Privilegierung“ zu vermeiden, bei der Windenergieanlagen ohne spezielle Vorgaben genehmigt werden könnten, was bedeuten würde, das private Investoren verstärkt Standorte ausweisen könnten.

Während der Anhörungsphase sprach sich der Gemeinderat aktiv für die Entwicklung im Betteleichwald aus. Nur durch eine gemeinsame und geordnete Vorgehensweise ist es möglich, das Thema Windkraft aktiv und kontrolliert mitzugestalten.

Was kann die Gemeinde mit den Pachteinnahmen verwirklichen? Sie kann drängende Investitionen, wie z. B. die Entwicklung der Kultur- und Sporthalle endlich finanzieren!

Verwalten wir den Mangel?

Im vergangenen Jahr haben wir versucht, die Investitionsbedarfe für die nächsten zwanzig Jahre zu ermitteln:

- Kultur- und Sporthalle: Die Priorität liegt auf der Weiterentwicklung der Kultur- und Sporthalle. Soll der Wunsch nach einer Tribüne und zusätzlichen Abstellflächen umgesetzt werden, ist ein Neubau die wirtschaftlichste Lösung. Dass ein Gebäude, das seit 51 Jahren von Montag bis Sonntag durchgängig genutzt wird, weiterentwickelt werden muss, ist längst überfällig.

- Straßen und Infrastruktur: Auch bei den Gemeindestraßen und insbesondere bei der nicht sichtbaren Infrastruktur – wie Kanal- und Wasserleitungen – muss in den kommenden Jahren konsequent investiert werden, damit der Bestand erhalten bleibt.

- Feuerwehrhaus: Das bestehende Feuerwehrhaus kann am bisherigen Standort nicht bleiben, daher ist ein Neubau notwendig. Für Eschelbronn wäre eine gemeinsame Lösung mit der Gemeinde Neidenstein denkbar. Eine kostengünstige und nachhaltige Modulbauweise könnte hier Abhilfe schaffen.

- Friedhof: Die Leichenhalle wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Das Wegenetz und die Plätze sind in die Jahre gekommen und nicht barrierefrei. Da die Unterhaltung des Friedhofs eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, sind die Zuschussmöglichkeiten begrenzt.

- Spielplätze: Auch der Wunsch nach besseren Spielplätzen ist groß. Diese sind jedoch sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt teurer als die derzeit bestehenden.

- Radweg: Ein Radweg nach Meckesheim bleibt ein wichtiger Wunsch, damit sicheres Radfahren auch für Familien auf diesem Verbindungsweg möglich wird.

- Vereine: Die Vereinslandschaft verändert sich. Wenn wir dieses wichtige gesellschaftliche Engagement erhalten und ausbauen wollen, benötigen unsere Vereine künftig Unterstützung – sowohl bei Investitionen als auch in der laufenden Förderung.

- Ortskern: Unser Ortskern hat großen Charme, aber an vielen Stellen besteht erheblicher Investitionsbedarf. Wenn wir keinen „Donut-Effekt“ riskieren wollen, muss die Gemeinde tätig werden und private Eigentümer unterstützen.

Eine offene Frage…

…bleibt die Sanierung der Schlosswiesenschule und des Altbaus der Kindertageseinrichtung. Beide Projekte sind in den kommenden Jahren nicht akut, werden nach über 40 Jahren Nutzung aber zunehmend dringlich. Besorgniserregend ist, dass die Zuschüsse von Bund und Ländern tendenziell sinken. Wenn wir eigenständig bleiben wollen, ist finanzielle Unabhängigkeit das beste Instrument.

Insgesamt ergibt sich für die kommenden Jahre ein erheblicher Investitionsbedarf von netto 26 Mio. Euro – ohne die Sanierung der Schlosswiesenschule und des Kita-Altbaus.

Die Gemeinde Eschelbronn hatte bislang in einem durchschnittlichen Jahr eine freie Nettoinvestitionsrate von 350 Tsd. €. Doch die übergeordneten Ebenen – Landkreis, Land und Bund – engen den finanziellen Spielraum der Kommunen zunehmend ein. Ohne zusätzliche Einnahmen kann der Investitionsbedarf nicht gedeckt werden, da bereits heute keine freien Investitionsmittel im Gemeindehaushalt zur Verfügung stehen, ohne von der Substanz zu wirtschaften. Eine Neuverschuldung ist vermutlich nur begrenzt, bis maximal 5 Mio. €, möglich.

Zur Einordnung: Die Gemeinde nimmt durch die Grundsteuer jährlich rund 300.000 € ein. Selbst eine drastische Erhöhung der kommunalen Steuern und Gebühren würde den Investitionsbedarf nicht decken. Wäre es nicht eine gute Idee für die Gemeinde durch die Pachtzahlungen für die Windkraftanlagen eigene, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen?!

Direkte Bürgerbeteiligung

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, dass im Rahmen einer direkten Bürgerbeteiligung jährlich darüber abgestimmt werden soll, wofür 5 % der Pachteinnahmen für unsere Gemeinde verwendet werden soll. Das heißt, dass die Bevölkerung jedes Jahr über die konkrete Nutzung, bzw. Die konkrete Unterstützung eines Projekts abstimmen kann und soaktiv an den Mehreinnahmen partizipiert.

Ein Großteil der zukünftigen Mittel soll in den ersten Jahren für bisher nicht umsetzbare und aufgeschobene Infrastrukturprojekte, wie z.B. der Neubau der Kultur- und Sporthalle und für ein neues Feuerwehrhaus verwendet werden. Auch könnte über eine Einfrierung oder Reduzierung der Grundsteuerbeträge diskutiert werden, sodas jeder profitiert.

PlanbarWie geht es weiter

Stimmt die Mehrheit mit „JA“:

… wird die Gemeinde Eschelbronn Flächen im Betteleichwald an die in der Windparkprojektierung erfahrene JUWI GmbH verpachten. Das Unternehmen wird dann die Planung eines Windparks vorantreiben, erforderliche Gutachten erstellen lassen und das Genehmigungsverfahren sorgfältig vorbereiten. Auch bisher angefallene Kosten werden der Gemeinde vollständig erstattet. Der Projektierer übernimmt ab dann das Planungsrisiko. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Schritte wird der Bau des Windparks genehmigt und kann umgesetzt werden.

Stimmt die Mehrheit mit „NEIN“:

… darf die Gemeinde diese Fläche nicht an JUWI verpachten. Dennoch bedeutet dies nicht, dass der Bau von privaten Windenergieanlagen in Eschelbronn ausgeschlossen ist. Nach drei Jahren kann erneut über das Gebiet entschieden werden.

Stimmt die Mehrheit dafür:

… würde die Gemeinde die Vertragsverhandlungen mit JUWI abschließen und das Genehmigungsverfahren gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz einleiten. Dies beinhaltet die Beauftragung erforderlicher Gutachten und die Vorbereitung des Genehmigungsantrags. Der Antrag sowie die Gutachten zu Schallwirkungen, Natur- und Landschaftsschutz und weiteren Themen werden anschließend vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises geprüft. Ziel ist es, die Genehmigung im Jahr 2028 zu erhalten, um 2029 mit dem Bau zu beginnen und 2030 den ersten Strom zu erzeugen.

Hinweis zur Abbildung des Gemeinderates: Hermann Kasper und Klaus Reischl fehlen